任东来

(一)

sunbet申搏已经走过了20个年头,总想写点儿什么东西来纪念一下。毕竟,我的学术生涯是和中心密切联系在一起的,甚至可以说,与中心一起成长。我是中心第一届(1986-87)学员,当时我在南开历史研究所读美国史的博士学位,中心的项目无疑非常合适。本来打算在听课之余,收集论文资料,写作论文初稿。到中心之后,为了开阔自己的眼界和思路,我选的课程都是比较政治学和国际关系的课程,为了完成课业,特别是大量的英文阅读,根本无暇顾及博士论文,只能利用中心众多的假期,抽空收集和整理资料。十个月后,项目结束,回到南开。

像众多被中心“惯坏了”的同学一样,回到自己学校后,感到一切都不方便。对我来说,特别是缺乏论文所需要的基本资料《美国对外关系文件集》(FRUS)。为此,征得导师同意后,决定再以访问学者的身份,回中心做半年的研究。不过,在一次,南开的研究所不再愿意给我出大约3000元的培养费,只同意用导师可以自由支配的那部分1000元经费。或许因为我在中心的表现不错,或许中心刚开办也需要扩大影响,当时的中心主任王志刚教授欣然同意。来到中心后才发现,中心不仅接受我作为访问学者,同样也接受了另一个中心第一届学员张明作为访问学者,而且,我们住在同一宿舍。他当时刚刚从南大历史系研究生毕业,在政治系任助教,打算写一本国际关系理论的教材。

1980年代中期,在我们这些研究生看来,中心的生活和研究条件简直就是天堂。你完全可以集中全部精力,在图书馆一天工作16个小时,没有寒暑之忧,还可以随时洗个热水澡。我当时的研究课题是抗战期间美国援华与中美抗日同盟,在中心作研究的另外一个好处是,可以去南京的中国第二历史档案馆翻阅档案。由于利用了中美双方的文献,我的研究不仅进展顺利,而且资料也比较扎实。1988年初,当我带着厚厚的文稿(当时中心已经有几台电脑,但只有英文文字处理系统)离开中心时,我非常恋恋不舍,下决心重返中心,当然不再是作为学生或访问学者,而是作为教师。

在我表示愿意来中心执教之后,王志刚主任以及林紫炳、张怀亮两位副主任商议后很快决定要我。但是,南大当年的进人指标已经用完,需要追加。刚好教育部人事司的领导下榻中心(因为当时中心的住宿条件在南大是最好的),问题便一下子就解决了。接下来,我必须说服南开放我。那时的博士生极少,我是南开历史所第一位美国史,也是国内第一位美国史方向的博士,一个不成文的规定就是毕业后要留校。由于南开一时不想让我走,中心负责人事的杨金陵老师甚至准备亲自来天津交涉。无奈之下,我只好硬着头皮去找导师杨生茂教授,因为导师在去留的问题上有着最后的决定权。杨先生非常开明,他也知道南开的科研条件与中心没有办法相比,便尊重我的意愿,但提出一个要求,就是到中心报到后,再以南大教师的身份重新回到他的身边做一个学期的国内访问学者,参加他主持的美国外交史研究博士点项目,完成我承担的那部分写作。中心领导也同意了这项安排,并支付了大约1000元作为我在南开的住宿费。就这样,我博士刚刚毕业,又成为了国家最早实施的国内访问学者项目的受益者。所以,我到中心正式工作是1989年的春天。从此以后,除了在海外访问研究外,我再没有离开过中心。中心成了我安身立命之所。

就这样,我在中心经历了学生、访问学者和教师这三重角色的变化,我想不会再有人重复我的经历了。

(二)

简单介绍了我与中心的渊源之后,让我回到本文的正题:世界很小,中心挺大。这一感慨来自我上个学年(2005-2006学年)在美国作富布赖特研究学者的经历。

富布赖特研究学者的一大优势是,可以自由地选择你所喜欢的美国学校作为研究基地,当然,人家也愿意接受你。绝大多数中国学者都选择东西海岸的大学,或者选择美国内陆的著名公立大学。所以,很多人对我选择位于衣阿华州首府得梅因(Des Moines)的德雷克大学(Drake University)法学院表示不解。这个选择和校友有关。德雷克大学全球公民中心主任David Skidmore曾经是我在中心的同事,他1996-97学年在中心讲授国际关系。他回国后,我们一直保持联系。2003年,他打算帮我申请富布赖特在所学者(Fulbright Scholar in residence),去他们学校研究、教学一个学年。手续办了一半,中心因为“非典”在2003年下半年异地夏威夷大学校园内的东西方中心办学,我们五位中国教师同行。按照富布赖特在所学者项目规定,候选人五年之内不能在美国居住过4个月以上。结果,David白忙了一阵。没有想到,东边不亮西边亮,2004年南大推荐我作为富布赖特研究学者赴美研究美国最高法院。当我把这个消息告诉David后,他建议我还是去德雷克大学,因为他们法学院有一个美国国会拨款成立的宪法研究中心,就这样,我来到德雷克大学,成为该校接待的第二个、法学院接待的第一个中国访问学者。

在德雷克期间,该校历史系要新聘一位亚洲史的教授。历史系主任希望我能够与候选人单独见面交谈,并告诉他我对候选人的印象。当排在第一的候选人走进我的办公室时,我发现这个肖凌女士有些面熟,一问她原来是中心1988-89届学员,后来留学美国,先拿了个美国史硕士,随后在布朗大学读中国史博士,研究开明书店及其所创办的《中学生》杂志,即将毕业,目前住在加州旧金山。于是,半个小时的专业面谈成为有关中心的叙旧。德雷克大学后来决定聘请她,但是,因为她丈夫无法在得梅因找到合适的工作,她只好放弃。排在她后面的两个候选人,后来也因为种种原因放弃,害的学校要重新打广告找人。这从一个侧面反映出美国大学教职市场中,亚洲史专业的出路还很不错。

去衣阿华时,我给中心校友通讯写了一条消息。结果,中心三年前的一个美国学生贝文,给我发邮件,告诉我她是得梅因人,SAIS毕业后在华盛顿海军分析中心工作,圣诞节将回家乡探问父母,希望我能够去她家做客。由于教过的美国学生越来越多,自己的记性好像越来越差,加上没有带中心的通讯录,我只能猜她是谁。好在还猜准了,避免了见面时的尴尬。与贝文父母的聊天是一大快事。贝文的父亲是二战和朝鲜战争老兵,航空母舰上的飞行员,曾经被志愿军的炮火打下来过,掉在海上,差点儿成为俘虏,后被美国军舰救起。退役后,利用退伍军人法的福利,上了哈佛大学神学院,成为一个牧师。她的母亲在得梅因开了一家茶叶店,专门卖中国的绿茶和乌龙茶。她当晚作的菜肴均用了茶叶作为辅料,其中绿茶三文鱼别具风格。他父亲给我看了一本航空母舰的航行日记,图文并茂,包括五十年代初停泊香港的纪录。原来,航母每次离开母港执行任务,都会由航母的专门摄影师和历史学家做记录,编为一本独立的书,每人一本。

德雷克大学虽然有法学院、商学院、教育学院等专业学院,不是一个研究型大学,文理学院只有本科生。衣阿华州最好的研究型大学是衣阿华大学,其所在的城市也叫衣阿华(港台称爱荷华)。华人熟悉该校一个重要原因是,著名华裔女作家聂华苓和她的已故丈夫保罗在那里创建了一个国际写作中心,大陆的很多知名作家都在那里呆过。2006年春天,我去衣阿华大学法学院参加一个“中国安全、法律和经济”讨论会,在会上巧遇另一个中心校友、我原来的同事Jim Winship。Jim是1989-2000学年的美方教授,讲授国际关系。由于Jim在美国做教授的同时,还是一位业余牧师,因此,不仅讲课极有感染力,而且,很善于做“思想工作”。他在中心的那一年,中心很多同学因为刚刚经历“六四风波”,非常苦闷。他居然能够帮助若干同学摆脱这种情绪,记得有一位同学特别给我看了Jim对他文章的批改,哪些充满真情的鼓励让这位同学非常感动。Jim 是伊利诺伊州一个叫Augustana College的政治学教授,他咋会参加这个地方性讨论会的?Jim告诉我,他的学校在衣阿华和伊利诺伊两州交接处,过了密西西比河,就是他们学校所在的城市,从他那里到爱荷华开车只需1个半小时。

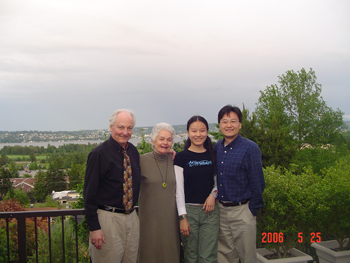

除了Jim和David以外,我还见到另外两位中心的国际教授。一位是老朋友Mike Devine,他是1998-99学年中心的美方教授,当时是怀俄明大学美国遗产中心的主任。Mike 是位公共历史学家,长期致力于历史保护、教育和普及工作,满腹名人趣事,典型的“故事篓子”,他的历史课非常受同学欢迎,给学生布置得作业也常常是写各种人物传记。课余时间,我们常在一起神聊,天南海北,对我了解美国政治和社会的大千世界很有帮助,甚至在一定程度上影响了我的写作风格。我后来从美国外交史转向美国宪政史,尝试着用故事的形式写作美国最高法院的经典案例,所主持撰写的《美国宪政历程:影响美国的25个司法大案》,在国内法律类图书市场上颇为畅销。Mike现在是美国杜鲁门总统图书馆馆长,住在密苏里的堪萨斯市。该市离得梅因只有4个小时的车程,2005年秋天,我买了车后不久,就带着全家去看他,顺便参观杜鲁门图书馆。15年前,我第一次在美国北卡罗来纳大学作访问学者时,曾经拿到过它的资助,来馆做过半个月的档案研究。没有想到,我还会故地重游,而且馆长居然换成了自己的老朋友。

是位公共历史学家,长期致力于历史保护、教育和普及工作,满腹名人趣事,典型的“故事篓子”,他的历史课非常受同学欢迎,给学生布置得作业也常常是写各种人物传记。课余时间,我们常在一起神聊,天南海北,对我了解美国政治和社会的大千世界很有帮助,甚至在一定程度上影响了我的写作风格。我后来从美国外交史转向美国宪政史,尝试着用故事的形式写作美国最高法院的经典案例,所主持撰写的《美国宪政历程:影响美国的25个司法大案》,在国内法律类图书市场上颇为畅销。Mike现在是美国杜鲁门总统图书馆馆长,住在密苏里的堪萨斯市。该市离得梅因只有4个小时的车程,2005年秋天,我买了车后不久,就带着全家去看他,顺便参观杜鲁门图书馆。15年前,我第一次在美国北卡罗来纳大学作访问学者时,曾经拿到过它的资助,来馆做过半个月的档案研究。没有想到,我还会故地重游,而且馆长居然换成了自己的老朋友。

在闲谈中,Mike告诉我,他的老同学Mel Leffner和挪威学者Odd Arne Westard在主编《剑桥冷战史》,次年春天将在杜鲁门图书馆召开第一卷的编写工作会议。问我是否愿意参加。我一听乐了,因为Arne也是我过去在中心的同事,他在1988-89学年第二学期,曾经在中心临时代过一学期的美国历史课,前面提到的那个校友肖凌就是他得意门生,另一个好学生是来自南开的郭海妮,她后来从耶鲁法学院拿了个法律博士,做了律师。当时,中心的一个美方教授因为与一个已婚的解放军学员不道德行为而卷铺盖走人,霍大临时找到他。Arne当时在北卡大学历史系作博士论文,研究美苏冷战背景下的国共内战,正打算来华查阅第二历史档案馆的文献。因为我们研究领域相近,年龄相仿,接触颇多。那个学期因为89政治风波,最后提前结束,连结业典礼都没有举行,美方师生匆匆离华。Arne却要去风暴中心北京看看,很多人劝他不要去,他征求我的意见,我说安全上不会有什么问题。1991年他拿到博士后,出任挪威诺贝尔研究所的研究部主任。经他的推荐和邀请,1993年下半年我从美国直接去诺贝尔研究所,作了半年客座研究员。

2006年春天,我应邀再次来到杜鲁门图书馆旁听冷战史会议。虽然我不再研究冷战,但还在中心开这门课,了解最新的研究动向自然有助于授课。老友相见,自然高兴,此时我们外都已人到中年。Arne是极为难得的国际冷战史学者,除了母语以外,英语、德语、俄语和法语可以作为工作语言,中文能够阅读。语言上的绝对优势,使他可以熟练地运用多国档案文献进行研究,成为国际上最知名的冷战学者之一。最近,他的《全球冷战》一书,获得了美国历史协会的班克罗夫特奖,这一奖项是学术界公认的美国历史和外交研究的最高奖。他目前是伦敦经济学院国际史系的主任。鉴于欧洲知名的文史哲教授大量流美国,我问Arne最终是否向会回到美国,这位有强烈欧洲情感的学者回答得很干脆:“never”。

(三)

上面谈到的主要是曾经到中心任教过的外籍教授。接下来再谈谈在中心读书时的同学。在快要结束这次在美国的客座研究之前,我决定带14岁的女儿琬洁去西海岸旅行,让她见识一下不同于内陆的沿海美国,感受一下多元开放的美国,衣阿华太homogenous,琬洁当地高中的同学清一色的白人,而且主要是德国和北欧移民的后代,同时也拜访多年未见的中心老同学。

我们第一站去的是加州旧金山。就人口构成而言,旧金山已经不再有一个多数族裔,白人、亚裔和拉美裔及黑人基本是三分天下。我的老朋友白依丽(Betsy Bowdith) 博士接待了我们,她目前在蒙特雷(Monterey)国防语言学院工作。她是中心第一届学员,毕业后我们一直保持联系,多次见面,最近一次是在6年前的华盛顿,当时,我们一家在华盛顿呆了半年,那时琬洁还是一个小姑娘,只会讲几句简单的英语。现在,琬洁已经长得亭亭玉立,讲着一口流利的英语,给白依丽留下了深刻的印象。她开车带着我们参观了蒙特雷有名的水族馆,还有海滩上晒太阳的海狮;接着又沿着太平洋边的加州一号公路,去赫斯特城堡参观,并在附近的一个海滩上,观赏成千只来自北极的海象。这些海象横七竖八地躺着,卧着,趴着。如果不是个别小海象相互打闹,个别海象用鳍把沙子往自己的身子上撒,防止被阳光灼伤,这会觉得是一种海象冲滩自杀。

在旧金山和蒙特雷玩了两天之后,我们又飞往西雅图。中心第二届学员梁侃现在是西雅图大学历史系的副教授和该校国际研究项目主任。他原来是南大留学生部的教师,中心结业后拿到了著名哈佛-燕京学社的奖学金,去耶鲁大学随史学大家Spence读博士,毕业后受聘西雅图大学,这是他第一个工作,我想也是最后一个工作。因为西雅图太适宜人居了,没有人想离开。2000年夏天,我来西雅图开会,曾经在他家住了一个星期。后来,他重返中心做南大-霍大国际问题研究所的第一批访问学者,其间经常拉我打乒乓球,结果,我的球技有所恢复。在当年的比赛中,我连胜三场,居然第一次打败了中心的长胜冠军刘厚俊教授,在时隔16年之后,夺回了冠军的奖杯(我是中心第一届乒乓球比赛的冠军)。当时,梁侃是裁判员,他对我比赛的评价是“人来疯,超常发挥”。 的确如此,此后我再也没有赢过刘老师,而且,差距愈来愈大。这次,当他知道我要来西海岸旅行,特别邀请我给他们学生讲一下中美关系。我选择的题目是“中国的崛起与美国的霸权”,尽管我很卖力,也有些自己独特的看法,遗憾的是,我英文表达似乎没有很大的长进。不过,西雅图大学美国学生对中国的兴趣和了解中国的深入程度,让我吃惊。不仅有百十号同学来听讲,而且,提出了大量非常广泛、颇有见地的问题,诸如中美贸易顺差、中日关系的症结、南中国海的领土争议、中国内地与沿海的差距,等等。演讲之前,梁侃还安排我与政治系主任等三位相关教授共进午餐,大家谈论得最多的依然是美国的伊拉克战争和中国的发展前景。

的确如此,此后我再也没有赢过刘老师,而且,差距愈来愈大。这次,当他知道我要来西海岸旅行,特别邀请我给他们学生讲一下中美关系。我选择的题目是“中国的崛起与美国的霸权”,尽管我很卖力,也有些自己独特的看法,遗憾的是,我英文表达似乎没有很大的长进。不过,西雅图大学美国学生对中国的兴趣和了解中国的深入程度,让我吃惊。不仅有百十号同学来听讲,而且,提出了大量非常广泛、颇有见地的问题,诸如中美贸易顺差、中日关系的症结、南中国海的领土争议、中国内地与沿海的差距,等等。演讲之前,梁侃还安排我与政治系主任等三位相关教授共进午餐,大家谈论得最多的依然是美国的伊拉克战争和中国的发展前景。

上一次来西雅图时,梁侃的儿子刚刚考上斯坦福大学。现在,小伙子已经是哈佛大学 医学院二年级的高材生了,祝福他!粱侃请我们在唐人街的四川饭店吃饭,还请了安增训、华品义(Mark)、李玫琳(Mitchell)等几位中心最早两届校友。遗憾的是,最后只来了李玫琳。李玫琳来中心学习前,是西雅图美中友好协会的理事,一个积极促进中美人民相互了解的志愿者。她告诉我,中心毕业后,她在联邦教育部西雅图办事处工作,几年前“下海”,自己办了一个“汉和翻译公司”。她指着其名片上作为标识(Logo)的“汉和”两个字问我,“你知道是谁写的吗?”,我立即回答说是梁侃,她说对了。因为当年梁侃就以其漂亮的书法而闻名中心。我见过不少中心毕业的美国同学,绝大多数的汉语都退步了,李玫琳是个例外,汉语好极了,怪不得可以开翻译公司。

医学院二年级的高材生了,祝福他!粱侃请我们在唐人街的四川饭店吃饭,还请了安增训、华品义(Mark)、李玫琳(Mitchell)等几位中心最早两届校友。遗憾的是,最后只来了李玫琳。李玫琳来中心学习前,是西雅图美中友好协会的理事,一个积极促进中美人民相互了解的志愿者。她告诉我,中心毕业后,她在联邦教育部西雅图办事处工作,几年前“下海”,自己办了一个“汉和翻译公司”。她指着其名片上作为标识(Logo)的“汉和”两个字问我,“你知道是谁写的吗?”,我立即回答说是梁侃,她说对了。因为当年梁侃就以其漂亮的书法而闻名中心。我见过不少中心毕业的美国同学,绝大多数的汉语都退步了,李玫琳是个例外,汉语好极了,怪不得可以开翻译公司。

在西雅图的三天里,我又专门去拜访了华盛顿大学法学院的行政法讲座教授Bill Andersen 教授,他连续三年(2003-06)在中心讲授一个学期的美国宪法。我们还一起度过了2003-04学年的夏威夷学期,当时我和孙雯教授合作翻译一本《美国最高法院》,多次就其中的疑难问题求教于他。2004年,我作为《南大学报》的“当代西方研究专栏”的特约编辑,请他撰写了“美国政府监管的宪法基础”。这篇论文极为出色,逻辑严谨,言简意赅,没有任何废话。甚至可以说,以后国内任何人要研究美国行政法,都会从这篇文章开始。

Bill年逾七旬,但看上去也就是五十刚过,充满活力,走路飞快,车开得像小伙子一样猛。在他临湖的家里,我们一起漫谈中美的法治。当我谈到美国最高法院的意见书越来越长,大法官自说自话的“多元意见”越来越多,害得我们这些外国学者读起来越来越费劲时,他颇为幽默地说,他有一个改革的高招:“最简单的办法就是废除大法官写字台的椅子,这样,他想要写长篇大论也不可能了。”他告诉我,著名大法官霍姆斯的意见书之所以言简意赅,就是他常常站着写意见书。他认为,意见书越来越复杂,一个重要原因是大法官们过多地依赖法律助理。他们常常会对助理说,我觉得这个意见书的草稿还有这样那样的问题,于是,这些毕业于顶尖法学院的天之骄子,就会煞费苦心,找出与众不同的解释,以显示自己的智慧和博学。

因为担心琬洁会觉得大人谈话无聊,Bill的夫人Mary Ann,特别给她拿出小孩子的玩具,并和她唠家常,问她对美国以及衣阿华的影响。

琬洁事后告诉我,Mary Ann是她见过的最优雅、最有风度的奶奶。而且,她作的三文鱼也最好吃。平常,琬洁是不喜欢吃三文鱼的。

告别梁侃和Bill后,我们从西雅图这个美国西海岸最北的城市飞到了最南端的城市圣迭戈。圣迭戈比邻墨西哥,是我们西海岸之旅的最后一个城市。中心88届毕业生,老朋友光磊接待了我们。光磊是第二届最出色的学员之一,当时所有的功课都是A,因此没有任何争议地成为当年中心四位留学奖获得者之首。此外,他还是我乒乓球的克星,彻底粉碎了我蝉联冠军的美梦。光磊的羽毛球水平也很高,好像也是当年中心的冠军。赴美后,他寒窗十年,其间还去印度作了一年多的实地研究。在霍普金斯大学拿到硕士学位后,他又从明尼苏达大学拿到政治学博士学位,并顺利地在圣迭戈州立大学找到教职,现在是那里政治学系的副教授。

他也很好奇我为什么会选择衣阿华州的德雷克大学作为研究基地,并在电话里说,明尼苏达的人经常挖苦说,衣阿华州惟一值得提起的是,有一条35号州际公路从那里通向明州的“双城”(Twin Cities, 即明尼阿波利斯和圣保罗)。我们去了双城之后,才发现此言不虚。比起双城的繁华,得梅因虽然也是州府,但要逊色得多。特别是位于双城的Mall of America(美国大商城),集购物和游乐于一体,更是让我女儿流连忘返。正是在我们交谈中,琬洁才知道富布赖特学者可以有更多的地方选择,她于是抱怨说,所有她此次来美去过的城市,奥兰多,堪萨斯,双城,旧金山,西雅图和圣迭戈都比得梅因以及我们住的小镇格林奈尔(Grinnell)要有趣的多。我则告诉她,如果不是选择了得梅因,我们全家能够在美国团聚吗?这是因为,就在我富布赖特项目确定后,申慱sunbet官网入口派我太太吴耘去也位于衣阿华州的格林奈尔学院教汉语。我们一看地图就乐了,格林奈尔距离得梅因只有50英里,天下居然有这么巧的事!

同样是太平洋的沿岸城市,同样是海港,圣迭戈要比西雅图明媚得多。西雅图气温四季温和,惟一遗憾的是,经常阴天下雨,我们在的三天,居然没有看到那个像富士山一般美丽的雷尼尔山。 而圣迭戈不仅气候宜人,而且终年阳光明媚,所以防晒霜在加州特别畅销。对小孩子来说,没有什么地方比圣迭戈动物园和海洋世界更迷人的了。游完了这两个地方后,对动物的热爱坚定了琬洁成为素食主义者的信念。从此我们家的餐桌上很少再见到肉类,好在她没有极端到拒绝鱼虾。

在圣迭戈的四天,光磊还带我参加了“海外中国青年论坛”(Overseas Young Chinese Forum)第八届年会。这个论坛成立于1999年,是一群在美国关心中国进步与发展的青年学者和专业人士建立起来的非政治团体。其最大的特点是多学科,文理工商法全有。而且它不是一个单纯的学术组织,还包括了一些年轻的专业人士。论坛成员每年都利用假期回国义务任教,讲授一些美国学术或专业(法律,商科)领域的前沿知识,效果很好。近两年,该论坛一年一度的年会已成为在美国的中国研究界颇有影响的盛会。  今年的年会就是与加州大学欧文校区的亚洲研究中心合办,借南加州的Vanguard大学校园召开,讨论当代中国社会分化问题。从发言的内容来看,不论是国内来的访问学者,还是在美国学者或博士研究生,大多是利用社会学的调查、统计、访谈等方法,采据第一手资料,进行极有价值的实证研究。 这与那些题大而无当,缺少可靠数据支撑的社会学研究,可谓冰火两重天。光磊以其众多的研究成果、出色的组织能力和工作热情,当选为新一届论坛的理事长,祝贺他!

今年的年会就是与加州大学欧文校区的亚洲研究中心合办,借南加州的Vanguard大学校园召开,讨论当代中国社会分化问题。从发言的内容来看,不论是国内来的访问学者,还是在美国学者或博士研究生,大多是利用社会学的调查、统计、访谈等方法,采据第一手资料,进行极有价值的实证研究。 这与那些题大而无当,缺少可靠数据支撑的社会学研究,可谓冰火两重天。光磊以其众多的研究成果、出色的组织能力和工作热情,当选为新一届论坛的理事长,祝贺他!

旅美十个月,有意无意之间居然接触到了十位中心校友,我只能感叹“世界很小,中心挺大!”本来,我还打算去看看我在中心的室友Bill Lyons,他目前是俄亥俄Akron大学冲突管理中心的主任,以及在宾夕法尼亚两所大学任教的George Brown (中心第一届校友), Ken Louie (1996-1997届美方经济学教授),但因为我的惰性而没有成行。Bill 后来知道我人在美国,居然没有跟他联系,甚为不满。我希望他能够20周年大庆时来宁,当面向他赔罪。目前,我和他再加上柯伟文(Patrick),自愿作为我们第一届学员的联络人,筹备庆祝活动。我负责寻找在国内的“失踪人员”,他们负责寻找在美国的“失踪人员”。这篇小文,也算是一个寻人启事,希望能够勾起校友对中心难忘时光的回忆,进而恢复与中心以及中心同学之间的联系。

2006-8-6于酷暑中的南京。