文/杨臻黛

* 本文原作于2015年12月28日,是为中美中心成立三十周年所写的回忆文章,2017年12月经作者再次修改。本文仅代表作者个人观点与经历,与所在机构无关。

老旧的纽约地铁车厢里,翻阅最新一期《时代周刊》的封面文章,讲述的是刚果民主共和国的“血汗钻石”:

“塔什卡帕,六十万人口,地上的境况与地下的财富天壤之别,没有一条像样的路,包括机场跑道。……每年有数百矿工在事故中死亡,却很少被报道,因为死亡太过频繁。在矿村卡玛布,当地牧师讲述着几年前60位矿工在附近河里的一处水下石窟中探寻钻石,遭遇石壁坍塌而全部遇难的故事。他时常敦促信众们远离采矿,可是有什么用,他叹问,因为鲜有别的替代选择(alternative)。”

看到“alternative”一词,怔怔。

时光倒流十七年,在申慱sunbet官网入口—霍普金斯大学SAIS中美中心的第一节发展经济学课上,我平生第一次遇到“alternative”这个词。

“在作政策批评时,总得问一句,替代选择是什么。”——在扬·霍根道尔(Jan Hogendorn)的《经济发展》课本第一章里,跃入眼帘并至今难忘的,是这句话。

而从Richard Schatz教授手中拿到的第一个发展经济学案例,是一小篇报纸报道的复印件,讲述的是印尼耐克鞋厂里一位名叫Riyanti的18岁女工的故事:每天早上7点半开始工作,七小时赚得最低工资1.06美元,加班2-4个小时,晚上9点多筋疲力尽地回家,如此一天,能赚上2美元,周六周日还要加班。以每小时15美分的工资制作着售价75美元的耐克鞋,这不是剥削吗?可是Riyanti本人却不以为然:“我很高兴在这里工作,既赚钱,又能交朋友。”

一小篇故事,引出我们无穷无尽的讨论,从最低工资、劳工权益,到成本优势、技术创新、产业链上的价值增值、全球产业分工转移……,在小小的课堂里,眼界的边界,却仿佛是全世界。

而Schatz教授抛给我们的问题之一是:Riyanti们的替代选择是什么?

——我也时常问自己,在人生最好的年华里,若不是在中美中心求学,我的替代选择是什么?此后的人生轨迹又是如何?

坦白说,无法想象。

回想起来,我人生的重大轨迹,从南京到上海,从上海到曼谷,从曼谷到纽约,每一步的背后,都与中美中心的经历息息相关。

可是当时并不知道。

在中心的图书馆里苦读发展经济学、宏观经济学、国际经济学课本的时候,我并不知道,日后它们会助我穿过“联合国国家竞争考试”(NCE)的四重门,成为一名国际职员。

在刘民权教授的国际经济学课堂里分析《北美自由贸易协定》(NAFTA),讨论有如“意大利面”一般纷乱的国际贸易协定的时候,我并不知道,日后会为联合国亚太经济与社会委员会(ESCAP)工作,效力于亚太贸易协定(APTA),并要分析比“意大利面”更为纷乱的有如“上海阳春面”般的亚太区域贸易协定;我也没有想到,有一天在阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)教授的报告会上,会意外听到刘教授的名字:“在减贫、健康、教育和环境研究方面,我的学生刘民权教授作出了极富建设性的工作,令我深感骄傲。”

在研究Schatz教授分发的发展经济学材料,苦思冥想如何把一脑子的想法按照“A4纸,11号字体,1.5倍行距,不得超过一页”的要求表达出来时,我并不知道,日后会为联合国人道主义中央应急基金(CERF)工作,清晰、简洁、快速的信息表达,会成为日日践行的律条。

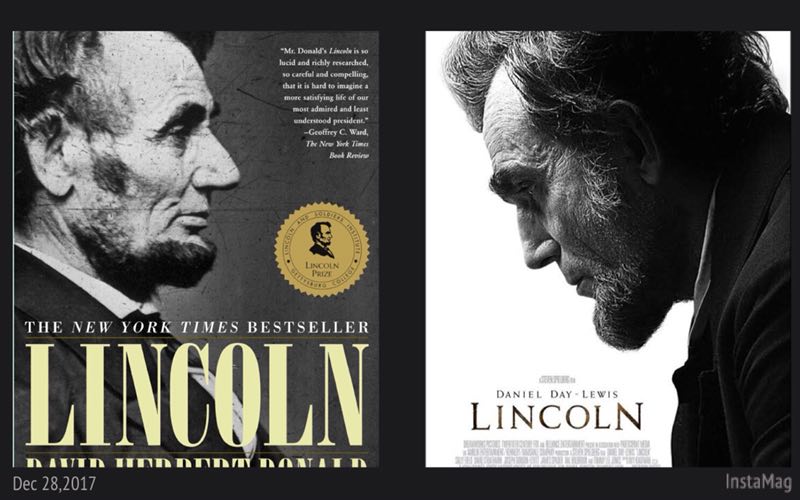

在绞尽脑汁地做Michael Devine教授布置的美国历史课作业,阅读历史学家大卫·赫伯特·唐纳德(David Herbert Donald)的《林肯传》时,我并不知道,十多年以后,在一个冬日的午后,会坐在纽约的电影院里,观看斯蒂芬·斯皮尔伯格与丹尼尔·戴·刘易斯十年磨一剑的电影《林肯》,回闪唐纳德教授的书和我那“无用”的课程论文,沉浸到这个速食主义时代里难得一见的深沉的历史里;我也不知道,原来Devine教授还是一位油画家,笑言自己油画的成就比历史学的成就还高。

在Orin Kirshner教授的美国社会与文化课上,一头雾水地和同学们观看《辛普森一家》系列动画片,听老师介绍说这是美国文化与社会的最经典、最犀利的浓缩时,我并不知道,日后会坐在客厅沙发里,同孩子一道把《辛普森一家》继续看下去。

当我和同学们在课间翻阅陈丹燕的“上海三部曲”、在休息室里看周星驰的《大话西游》、在小院里谈天说地的时候,我并不知道,它们会成就一辈子的友谊。

当我同身高一米八零、有着凯特·莫斯一般的身材和气质、能让任何一块平常的布在她身上成为一番时尚的美国同屋云沙(Sayun)初次见面的时候,我没有想到,竟是从她发自肺腑的“我非常非常地热爱你们亚洲”的话语里,让我第一次猛然意识到自己是一个亚洲人,第一次产生了作为亚洲人的身份认同;我也没有想到,十多年以后,我会在曼哈顿参加云沙的结婚招待会,再一次并肩在楼顶露台上看星星。

太美的回忆,总是不敢触碰,只要掀开一角,哪怕仅仅是一角,回忆就会从那一角里轰然倾出,无法抵挡,也无从说起。

宛若是昨天,我们在报告厅里与老布什总统问答美中关系,在休息室里倾听资中筠教授讲述美国观察,在走廊里与聂华苓女士讨论她在大陆、台湾、美国的“边缘人”际遇,在小餐厅里倾听伯顿·李文(Burton Levin)大使的缅甸岁月,在毕业典礼上接受杨洁勉教授的毕业寄语,在上海波特曼参加职业发展研讨会,在南京古南都享受感恩节大餐……

宛若还在那个屋檐下,我们有中方主任陈永祥,永远的风度翩翩;美方主任高倩倩(Elizabeth Knup),有着甜美女生的笑颜;老主任王志刚,耿直方正,一言九鼎;华涛副主任,热心为我寄送资料,备考“联合国国家竞争考试”;熊永根副主任,细心周到地主管后勤;美方主任助理(现任美方副主任)孟立柏(Milo Manley),为我们逐字逐句地修改个人简历;还有幽默风趣的刘厚俊教授、笑容可掬的王安虎老师、温和可亲的张继培老师、不辞辛苦为我们打扫卫生的阿姨、每天为我们精心配菜的食堂师傅、不厌其烦为我们提供最好的服务的图书馆老师……

宛若还在那个时空里,我们聆听大家风范的高华教授、谦谦君子的任东来教授,古今中西,如沐春风。可惜两位教授英年早逝,令人扼腕痛心!念及高华教授在中国当代史研究上的深沉投入和成就,任东来教授在美国历史和国际关系研究上举重若轻、启发心智的著作和文章,每每感怀不已……

记得1999年的一个冬夜,期末考试结束,寒假即将来临,我在图书馆的窗前,就着暖气片翻阅闲书,幻想着时空永远停留在这里,与最美好的同学们和老师们,永远相处在这方自由而深邃的天空下……

倏尔十六年过去,时空终究没有停驻,但它们留下了意义和份量。

在纪念中美中心成立三十周年之际,我又一次问起,在人生最好的年华里,若不是在中美中心求学,我的替代选择是什么?我想,这其实是一个不必回答的问题,这是一个没有替代的选择。