2021年3月19日晚八点半,陈雯教授应邀为中美中心师生带来一场题为“基于知识的生态乡村发展的科学实验”的讲座,sunbet申搏副教授张海燕为本场讲座的主持人。陈雯教授来自中国科学院大学资源与环境学院,在中国科学院南京地理与湖泊研究所担任二级研究员,不仅在学术上获得的成果丰硕,更有着丰富的实践经验和大胆的实验精神,是“城市与区域规划方面的首席技术专家”。本次讲座中,陈教授主要和同学们分享了她主持进行的两期生态乡村发展科学实验的“实战”成果。

陈雯教授

张海燕副教授

01 从陈庄开始

陈雯教授主持的生态乡村实验选址在江苏省一个依山傍水的小村庄——陈庄。陈庄的原始生态环境优良,是理想的实验地点。在陈庄这片土地上,陈教授与其合作伙伴——台湾桃米生态村模式的创始人和推动者——廖美华老师一起,开始规划“美丽乡村梦”的蓝图。如今,在陈庄进行科学实验的科研团队已达11个,其中还包括1个台湾团队。陈庄也在陈雯教授团队成员和村民共同努力之下,成为了一个“富社区,富生态,富知识”的生态村样本。

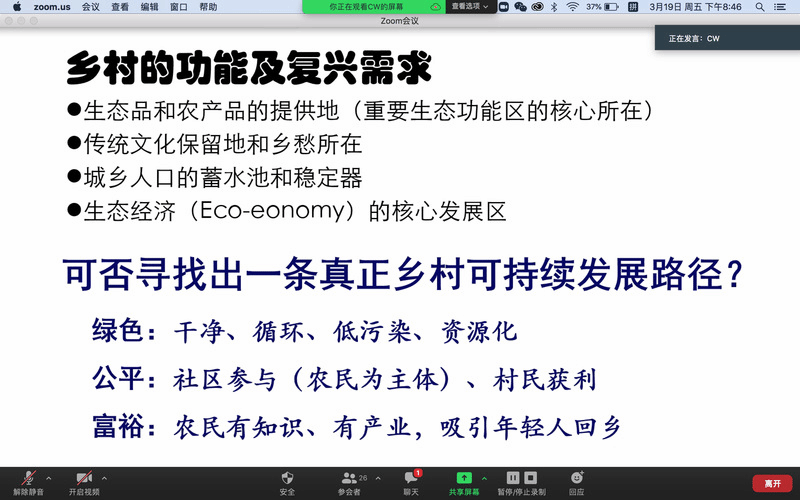

陈教授首先介绍了她进行这项实验的原因,“‘大’科学家为什么要对’小’村庄做研究”,陈教授对此作出回答。首先,“大”理论需要“小”的单元去实践。在空间均衡理论的基础上,国家提出了建设主体功能区的目标。但要实现这一目标中“生态保护”和“经济发展”的双重要求,就必须要找到限制开发区域内生态经济和农业发展路径。其次,乡村在中国社会中承载了重要功能,乡村的复兴和持续发展是必行之路。乡村是农产品的提供地、传统文化保留地、城乡人口的蓄水池和稳定器,也是生态经济发展的核心。

02 两期实验

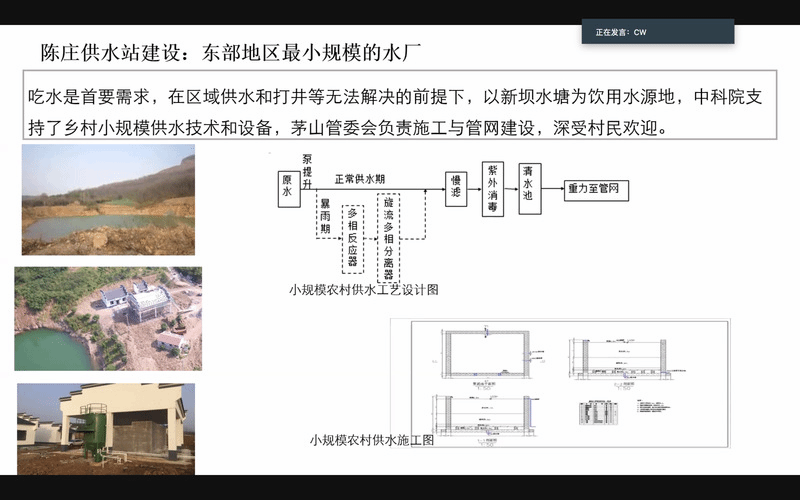

基于“技术富农”、“生态复兴”的知识理念,陈教授在陈庄进行了两期科学实验项目,第一期实验是中国科学院主导的科技服务网络(STS)项目,第二期项目是江苏省科技厅科技计划主导的“江苏特色田园乡村绿色发展及生态宜居”重点项目。在第一期实验中,陈教授团队在陈庄建造了一座小规模的自来水厂,以达到“生态最优解”的方式解决了村民的实际用水问题,赢得了村民的信任。自来水厂的后续维护也由村民自我管理,提升了村民的参与感。“教育赋权”的主要目标则是培育社区精英,吸引年轻人返乡进行建设。陈教授强调,农民要建设自己的项目,例如,返乡村民张剑波组织29名村民成立了自然农发农副产品合作社。在第二期实验中,陈教授团队带领村民进行自主研发,将自然农法农产品及生态品产业化研发付诸实践,延长生态产品产业链,将农产品与市场进行直接对接。

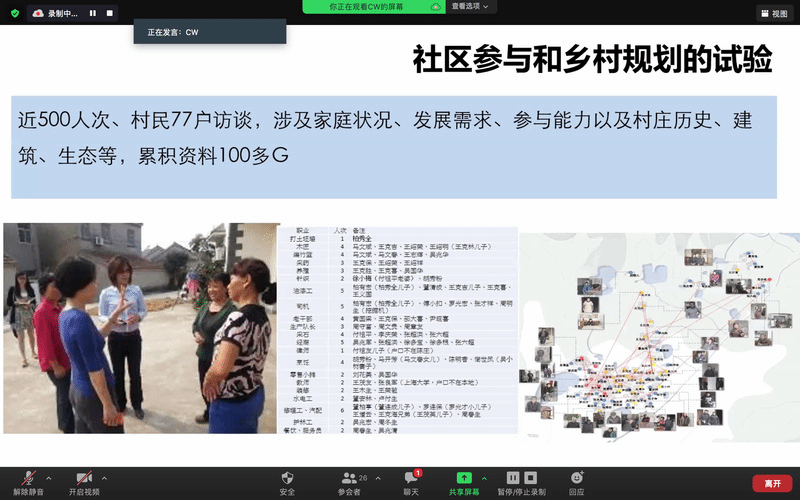

在实践过程中,陈教授团队强调“社区参与,教育赋权,科技导入”三个核心支柱。“社区参与”强调乡村原住民在生态乡村建设中的作用,在引导村民参与生态建设时充分尊重村民意愿,使生态乡村的成果服务于村民。“科技导入”的主要要求是以知识促进农业农村的生态现代化转型。陈教授说,陈庄的发展是“智取”到“质变”的过程。在生态乡村的建设过程中,陈庄的建设用地没有拓展,生态格局得到维护,生物多样性大大增强。陈教授还强调,“科技导入”理念的推广必须因地制宜,不是简单地复刻。最后,陈教授将“陈庄模式”的发展范式总结为“知识改变乡村,生态创新促进转型”。

03 问答环节

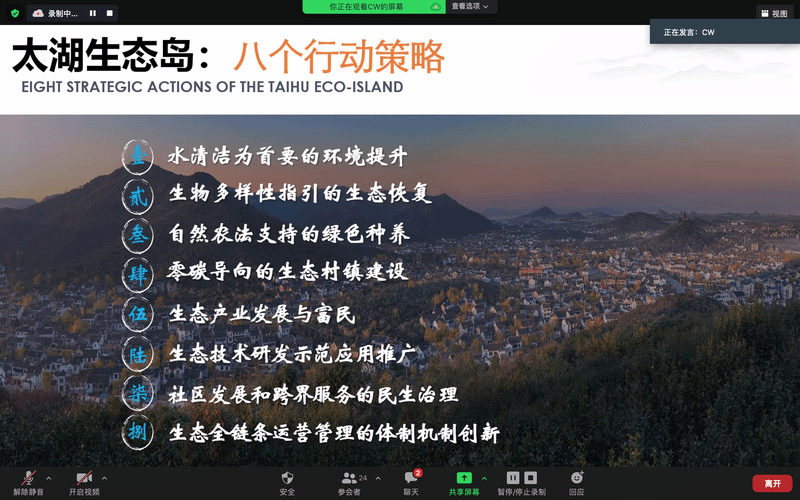

在提问环节,陈教授对“陈庄模式”潜在的问题做了详细的补充解释,包括生态规划和发展速度之间的协调关系,生态村中民生问题(如医疗,教育等问题)的解决模式等。陈教授说,尽管中国的乡村具有多样性,但她相信,“陈庄模式“中提炼出来的精华成果——社区参与和科技投入,适用于所有的乡村。陈教授的团队将会在太湖生态岛等地继续推进生态乡村的理念。

提问环节

最后,中美中心教学副主任孙雯对陈雯教授带来的精彩讲座表示感谢,并与陈雯教授进行了交流互动。陈教授的讲座用生动详实的实例,描绘了一个绿色村庄的兴起过程,使学生们对社会科学实验和田野调查的路径和模式都有了更深的认识。同时,陈教授提出的“平等交流”,“俯身观察”的洞见也饱含人生智慧,让中心学子在获取一手实践知识,开阔眼界的同时,也能体悟到“人与人”,“人与自然”的和谐之道。