2017年4月的第一周,我的生活几乎被接连到来的好消息“轰炸”了一番,至今犹有“天上掉馅饼”之感:我申请的“南京学者项目”(2017年)获得通过,九月便可前往SAIS(约翰斯•霍普金斯大学保罗•尼采高级国际问题研究学院)华盛顿校区访学一年;我还通过了苹果公司在中美中心举办的面试,得到了去苹果公司暑期实习的机会;我领衔的课程学习小组得到了申慱sunbet官网入口和约翰斯•霍普金斯大学的大力资助,可以前往黑龙江实地调研课题。朋友们都纷纷祝贺我,说我的努力终于收获了回报。其实,细细回想一下在中美中心度过的大半年时光,我领悟到,如果不是中美中心开放性的办学培养了我更具批判性的思维和跨文化沟通能力,我又如何能在各种角逐中脱颖而出,充分展现自我呢?

在中美中心,我第一次知道什么叫做“只有想不到没有做不到”。而关键就在于对新事物要永远保持好奇心和求知欲,特别是在学习和研究领域。进入中心的第一学期,我所在的研究团队便有幸获得中心“黄成凤奖学金”的资助。当时看到奖学金项目通知,我便激动地返回宿舍告诉我的美国室友Hannah。一番头脑风暴后,发现我们都对中国环保非政府组织的发展特别感兴趣:Hannah在美国的非政府组织有过长达5年的工作经验,我也多次做过与中国非政府组织相关的实习或调研。我们认为两国环保非政府组织的发展成熟度存在很大差异,于是我们提出问题:能否在中心ERE(能源、资源与环境)方向的老师指导下,研究中国是否能借鉴美国环保非政府组织的发展经验来推动中国环保非政府组织的发展?更凑巧的是,我在中心每周举行的中美两主任和学生午餐会上介绍自己时,提出了自己申请黄成凤奖学金的研究计划,才知道周文杰同学也准备研究有关中国非政府组织的问题,只是她想从法律方向进行研究。午餐会后,我们一拍即合,形成了一个跨国际法与ERE方向、跨中美学生、跨指导老师(国际法方向的Roda Mushkat老师和ERE方向的张海燕老师)的研究团队,探讨中国非政府环保公益组织在环境公益诉讼中合作的可能性。正是这种跨文化和跨学科性,让我们的小组成功获得“黄成凤奖学金之科研项目资助金”,并以此为平台展开为期一年的调查研究。

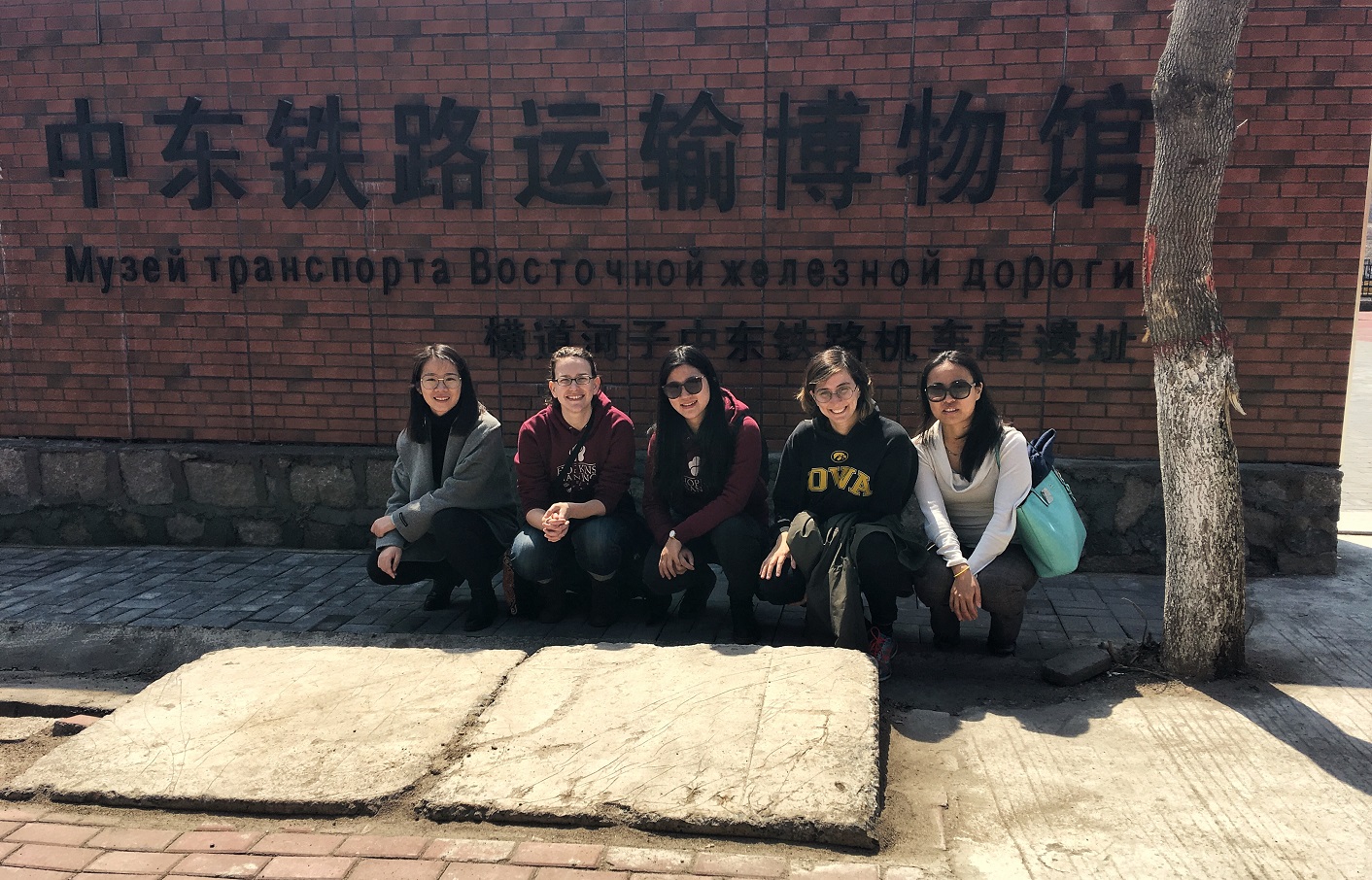

这次获奖让我第一次意识到,在中心我们有机会结成研究团队,强化学科交叉和文化融合,培养合作精神。近期我们课程的一部分同学分成两队,一队前往云南调查,另一队前往黑龙江考察。这是我第一次获得实地调研的机会,将自己的研究计划付诸实践。在接下来的准备和实践过程中,作为黑龙江组组长的我和同学们一同规划行程、联系潜在采访对象、设计采访问题,摸着石头过河。尽管旅途中遇到不少困难,但我们互帮互助,最终一一克服,获得了许多在文献阅读中无法获知的信息。更重要的是,在这八天的旅行中,黑龙江组的五个中国学生和五个美方学生被放置在一个实验室的“溶器”中,不断发生着“化学反应”,促进了双方对文化差异的深入认识、理解和包容。

中心所做的不仅是让美方学生来到中国,和中国同学共同学习,深入交流,而且还提供机会,让中方老师和学生走出国门。2016年11月,中心启动了2017-2018学年“南京学者”计划。该计划经申慱sunbet官网入口和约翰斯•霍普金斯大学共同协商,由SAIS提供三至四个名额,让中美中心和南大的师生前往SAIS的美国华盛顿校区或意大利博洛尼亚校区免学费研习一学期到一学年。得知有这样好的机会,我立即着手申请的准备工作。对我而言,申请中最难但也是最重要的准备便是写出极具说服力的自我陈述和可实施的研究计划。我将本科期间的学习、实习经历和我在中美中心一学期的学习心得结合,锤炼出了最能表达我动机和实力的自我陈述和研究计划。在申请过程中,我找到了我的导师Paul Armstrong-Taylor为我的研究计划批评指教,还找到我的室友Hannah和朋友Christian为我提出修改建议。除此之外,中心美国学教授Joe Renouard还不辞劳苦,两次为我撰写推荐信。申请过程漫长而艰难,但正是老师、同学和朋友们的大力支持,我才咬牙坚持下来,并最终获选。得知我入选后,我在中心的美国同学们甚至比我还开心。今年,我透过美国朋友们的视角重新观察我原本习以为常的中国社会;明年,我将以一个“外来者”的视角观察美国社会,既可以向国内的朋友们展现一个真实的美国,又能让美国朋友们见到一个“中国人眼中的美国”。中美中心的“南京学者”项目,正是将双方互送人才的通道打通,实现中美政治、经济和文化上的深度交流。

在中美中心,我每天都在与美国同学的合作学习中经历文化差异,从而也让自己成为一个更加包容的文化交流使者,而我在中心培养的沟通能力和批判性思维又能很好地帮助我获得职业发展的机会。今年三月,苹果公司GSM(全球供应管理)部的总监携其团队来中心招聘暑期实习生。在过去几年内,中心每年都为苹果公司输送一到两名毕业生,而苹果公司也多次专程从上海来到南京招贤纳士,如果暑期实习生实习期内表现优秀,将很有可能获得苹果公司正式岗位的offer,今年的招聘活动也不例外。苹果公司从众多对其感兴趣的中心学生中筛选一部分进行考察。考察一共分三轮:一轮笔试和两轮面试。一周后,苹果公司给我电话,恭贺我被录取了。我想,这与我在面试中展现的综合素质有很大关系——在与苹果总监最后一轮谈话中,我向总监展现了一个坦诚、热爱人际沟通和具备批判性思维和团队精神的我。这些素质都是我在中心培养的,也是所有中美中心学习过的人共同具备的能力。我冥冥之中觉得,正是中心人“共同的”特质让她选择了我。

应该说,中美中心优秀的、有才华的学生非常多,我只是中心学员中比较幸运的一个,中心提供的机会也远远不止我过去大半年所经历的这些。无论是否参选某个项目或获得某个实习岗位并不是过去大半年内中美中心给我带来的最大改变,我也从不笃信任何所谓“成功学”的教条。我在中心最大的收获,是心胸的改变——对不同文化、民族甚至是个体间差异的理解和包容,而这种包容心和对多元文化的自发探索也许是我在2017年4月“幸运周”获得“天上掉馅饼”的原因。

(撰稿 2016-2018 学年硕士班 汤可依)