[ 本文首发于微信公号“以琳自闭症家园”,因时间和校对原因个别内容有些出入,我做了补充和修改。特此说明。]

Helen McCabe (孟蔼宁)

自1992 年起在中国多个城市开展了志愿者服务,学术研究,还有家长和老师的孤独症培训的工作。她目前工作重点是基于应用行为分析(ABA) 的教学方法,以及提高所有沟通障碍者的辅助沟通机会 。

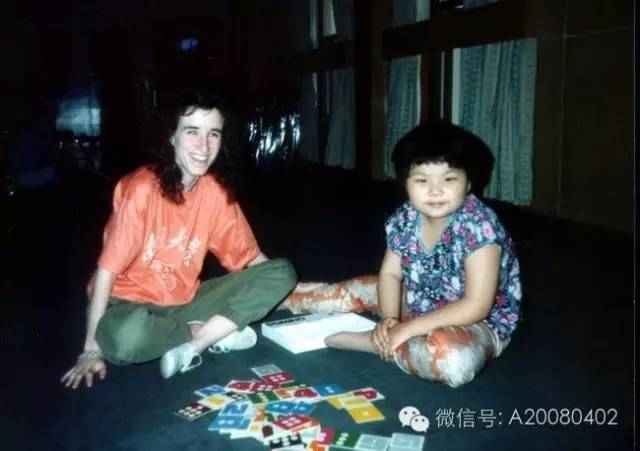

海伦和张戈

24年前即1992年,20岁的美国女孩海伦在南京做交换生。她到爱德基金会申请做义工。基金会介绍她认识了南京脑科医院的陆医生,陆医生介绍她认识了当时8岁的孤独症女孩张戈和她的家人。

她见到的张戈是个可爱的胖乎乎的女孩,很喜欢对她说很多她听不懂的话。等她能够听懂更多的汉语之后,发现那些几乎都是女孩在自言自语。

听不懂也可以交流。她借了个篮球,跟她玩抛接球,后来又想办法弄来一种名为“Memory”的桌游,教她玩,学习图片配对。

20年前的海伦和张戈

她很喜欢张戈和她的一家。此后每次来中国都要想办法到南京见她们。她帮助父母教育张戈,给他们出主意,参加家长组织的活动,给家长讲课……对于张戈一家,海伦从一开始的朋友慢慢变成了不是亲人的亲人。

再往后,她通过张戈和她的一家,了解到更多的关于孤独症和孤独症孩子的真实处境,她难过、着急。很想为他们做些什么。

她做了很多。她改行学习特殊教育和国际教育,她创办公益组织用自己的专业能力培训教师和家长……她把一生最美好的时光和最真诚的努力献给了这些素不相识的人们。

2003年初,她正在北京星星雨做研究。北京非典爆发,她是最后几个赶在封城前飞离的外国人,与死神擦肩而过。

2004年,她获得博士学位后又来到中国,还带来了自己的新婚丈夫艾瑞克。海伦一路拜访孤独症家庭,应邀做讲座。从北京到南京。艾瑞克一直陪着她,还帮他做助教,扮演“无语言”的孤独症儿童。

他们的蜜月旅行就这样变成了海伦对孤独症群体的探访和帮助之旅。在从徐州到南京的长途客车上,艾瑞克生病昏倒,昏头昏脑到了南京。一下车,张戈热情地拉着他的手问:“艾瑞克叔叔,凯玲的Peter 怎么没有来?”

海伦笑着翻译给他听,艾瑞克一下子精神了:这是第一个对他本人感兴趣的中国女孩,还是个孤独症人士!

张戈现在社区服务站管理图书

208年1月份五项目开始每个月组织南京的家长在一起交流、活动、出去玩。一直到现在,有20几个很固定的家庭参与。刚开始五个月海伦和张戈妈妈一起办,后面都是张戈妈妈吴苏星做。张戈一直和他的父母一起为孤独症群体做宣传倡导工作,张戈的妹妹吴川长大以后,也为五项目做翻译工作,甚至把卖画得来的钱捐给五项目。在海伦的影响下,张戈一家都成为了孤独症志愿者。

海伦现在45岁,张戈也已经32岁。她们依旧每年能见上一两次面。成年的张戈依然像小时候一样甜甜地笑着叫她“海伦阿姨”,依然喜欢抚摸她的头发。依然喜欢对着她无休无止地说一些诸如“海伦阿姨的头发是咖啡色的”之类对别人来说没有什么意义的话。

“她希望我回答她。有时我也会说别的。”

6月份在南京,海伦走的时候张戈哭了。海伦非常感动:“这是她第一次哭。以前都是我哭她不哭。我会争取更多的机会来看她。”

海伦和我

2002年的时候,海伦在星星雨做研究工作。那时她已经是印第安纳大学特殊教育和国际教育博士生。为了帮助像张戈一样的孤独症孩子,她改变了自己的专业方向。

那年夏天,她在个别访问中认识了我们一家。那是个炎热的中午,吃过午饭我们没有回家,留在小小的教室里,4岁半的儿子就在桌子上睡着了。一会儿,我的先生也进来了。

海伦走进来和我打招呼,她淡褐色的短发柔顺地披散着,文静友好,好像一个朴素的年轻留学生。

访谈进行了大约40分钟,最后她郑重地说:“以后有什么需要帮助的事儿可以联系我。”

大约一个月以后,我真的联系了她,请她为儿子的幼儿园老师讲讲什么是孤独症。她说:好。

到了约定的那天中午,刚下过一场雨,海伦带着她的妹妹恺玲一起来了。我带着她们穿过朝阳路北的一条马路,走近一条肮脏的污水河。沿着河走了不到100米,敲开一扇紧闭的铁门,是我儿子就读的那家专门招收打工子弟的私立学校。

学校的负责人是当地一位农民,他们学校从来没有接待过外国人,不免有些忙乱局促。老师们都在上课没有时间听讲,只有年近60的老校长和他的儿子一起陪我们。幸好校长和他的儿子都认识乐渔,结果约定中的讲课变成了恳谈。

谈了十几分钟,我们提出要去看看孩子们上课,一起到了乐渔的班级,年轻的女老师有些手足无措,镇定了一下,说:“我们给客人们表演一个节目吧!”

20-30个小朋友一起唱起了《我们的祖国是花园》,歌声响亮,大部分小孩又唱又扭十分起劲,只有我儿子表情漠然,机械地跟着转身。

海伦和她的妹妹看得十分开心,笑容满面,连声夸奖,并对老师说“谢谢”。

走出教室,海伦和她的妹妹起劲地说着什么。“我妹妹有个好主意,”她兴奋地转过脸来,“她总是能想出好主意!她说我们应该成立一个NGO来帮助这些孩子!”

这个「好主意」,后来变成了一个为帮助中国孤独症孩子而设立的小型NGO,名字叫「五项目」。因为张戈最喜欢的数字是“五”,所以海伦用它作了名字。

海伦和五项目

2006年海伦和恺玲姐妹成立了“五项目”。这是一个小到不能再小的公益组织,没有专职工作人员,恺玲负责行政事务,海伦负责专业方面的联络、组织。

海伦的先生艾瑞克和恺玲的先生皮特(Peter),成了海伦姐妹创办的为中国孤独症患者服务的公益组织“五项目”的理事。艾瑞克虽然是“外行” 但是他是哲学副教授,可以帮助大家组织思维和计划。皮特有心理学和社工背景,帮助海伦做家长交流座谈,做有关接纳残疾和家庭心理健康方面的谈话。

五项目做的第一个公益项目是录制有关孤独症教育的讲座影像,制作成CD光碟,通过网络,以及在其他志愿者的帮助下免费散发给中国的孤独症群体。后来,他们又转录成影像资料上传到各大网站,供人们免费观看、下载。

打开录相、视频,第一个出场的是恺玲,三年过去,她已经从当年那个胖乎乎的姑娘变成了一位苗条精干的女郎。她大学和姐姐一样学的是中文,后来改学对外英语和国际教育,毕业后在哈佛研大学工作,并在一个帮助外来移民的非营利组织任职。

热心公益的一家人

五项目现在主要的工作是做老师的培训。海伦利用自己的专业资源,请美国的孤独症专家到中国的机构来讲课,指导。这种指导通常持续三四天到一周,专家和机构里的老师们一起上课,当场指导提供反馈。

自2010年起,五项目组织的专家先后在大连、东港、南京、沈阳、西安、广州、西安,鞍山、杭州、郑州等机构当中提供了专业的培训和指导。他们不收报酬,甚至自付旅费,只要有机构或者组织发出邀请,提供简单的食宿,只要他们的时间可以排开就会不远万里送教上门提供服务。

“但是这还是不够,时间总是不够用! ”海伦充满遗憾地说。

海伦在丹东某儿童心理健康中心做培训

现在五项目面临的一个问题是合适的专家难找。“因为全是志愿(服务),也因为文化的差别,我在发愁找不到合适的专家。我一个人的力量肯定不够,但找到合适的志愿者专家也不容易。”

另外一个问题是海伦自己面临的压力。“自2012年以来,先是我外婆去世,后是父亲中风,我爸爸中风后有一个月在家中,此后就一直在一个疗养机构。我的心一直在他那里,所以我的工作效率不高。”

“五项目会一直办下去吗?”

“这是我最近在思考的问题。学术研究和公益都是我工作的一部分。我现在工作有两个部分:一是在Hussman 孤独症研究所孤独症研究中心做研究,Hussman 孤独症研究所老板非常支持我去中国做培训,所以我去中国做公益可以不请假,算是我还在工作。还有一个工作是AAC(辅助沟通)中国项目的顾问,为美国一个很大的AAC公司做顾问。这和五项目的目标很相配。

但是和家人相处……我的压力就在这里。我一直牵挂我爸爸那里,我还想继续做五项目,但是下面怎么走不是百分百的清楚。如果有机会和更大的组织合作或者我自己去为某一个公司、机构做事情我都非常愿意。不管是五项目还是其他组织来做我都很希望孤独症孩子能够有更好的服务和机会。”

一世情缘

四年前,海伦的父亲中风卧病在床,照料老人的责任就落在了海伦姐妹身上。她们花了大量的时间照料父亲,“五项目”的一些工作自然就拖了下来。

陪伴父亲的经历使得她更真切地体会到孤独症家长的焦虑心情。因为与有沟通障碍和肢体残疾(中风带来的失语和瘫痪)的老人相伴,与照料一个孤独症孩子颇为相似。

“因为父亲生病,我和妹妹每个月都见面,每周都会通电话。我们不谈我父亲的话,就谈五项目。”

从去年开始,海伦父亲的病情逐渐稳定。她开始恢复到中国的研究和公益活动。

海伦姐妹和父亲在一起

一边是家人亲情,一边是孤独症的学术研究和公益活动,这就是海伦的生活。人到中年的她是一个丁克主义者,与先生在结婚之初就决定不要孩子。她对孩子的爱都给了像张戈、乐渔一样的中国孤独症孩子。

中国的孤独症患者、及其家庭对于海伦来说意味着什么呢?

“我和好几个中国家庭一直保持联系。我是一个很快交朋友的人,如果与一个人有共同语言,就会很快成为朋友,也会保持联系。因为工作和距离的原因可能平时联系不多,但一联系就会非常开心。我也会想念他们,希望他们一切都好。”她的语气轻快,如同谈起久未见面的朋友。

[就在上个月初,海伦的父亲去世了。当时她正在上海慧灵做培训,接到消息的海伦在悲痛中仍然坚持完成了最后的培训工作,才启程回国。]